突撃取材!織物工場インタビュー

良いものを「良いもの」として見ていただける場所と機会をつくる。株式会社槙田商店

株式会社槙田商店 槇田洋一

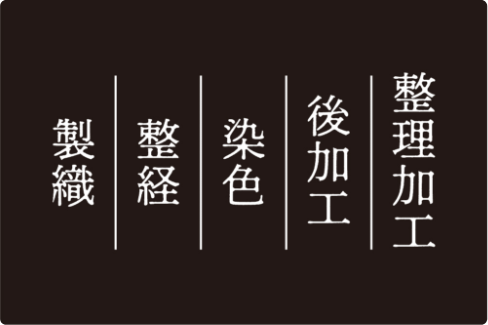

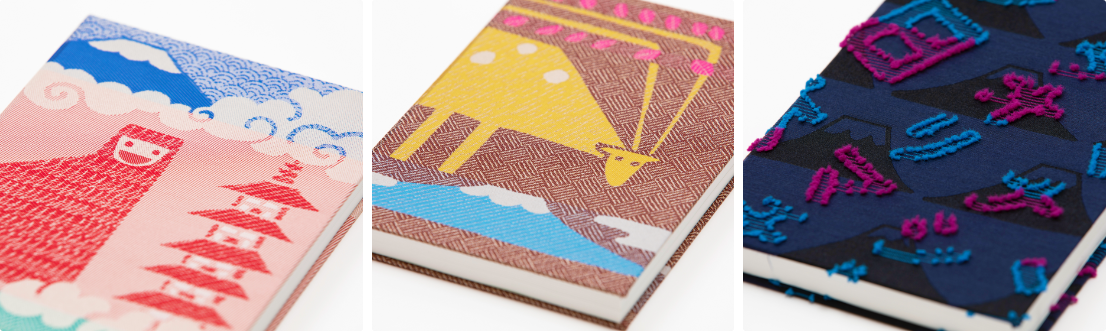

1866年創業の槙田商店は、服地製造の他、傘生地のデザインから織物の製造、織物の裁断、縫製、傘の組み立てまで一貫生産する、世界的にみてもとても珍しい工場です。今回は、槙田商店の6代目社長に就任した槇田洋一さんに、学生時代に感じていた「槙田商店」について、そしてこれからの「槙田商店」についてお伺いしました。

10代で感じた、家業「槙田商店」ブランド

実は大学に入るまで、自分の家業を全然知らなかったんです。傘を作ってることは何となく知っていたけど、生地から織っていて、傘以外にも服地を織ったりしてることを全く知りませんでした。祖父がとても厳しい人で、子どもが職場にいることを許さなかったんです。祖父がそうだったから、父も同じような考えだったので、自分から会社や工場に入ることをせず、現場の記憶はほとんどありませんでした。しかも、ウチは当時テーブル機屋(織機を持たない織物工場)だったので、「カシャンカシャン」みたいな音も聞いて育つ経験もなかったんです。

てっきり機屋の英才教育を受けているのかと思ってました!

織物に全然関わることもなく大人になったのですね。

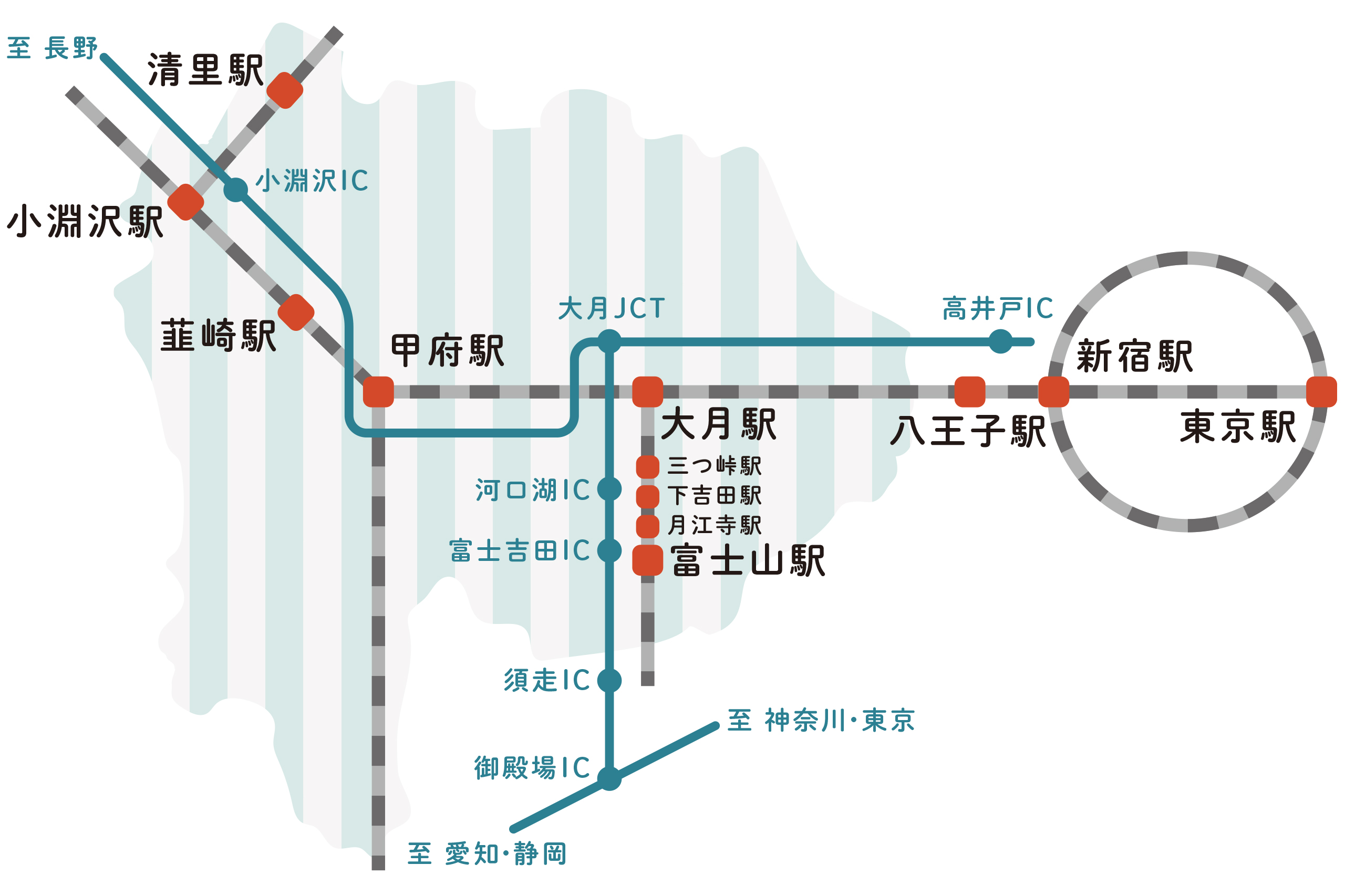

思春期になると『槙田の子』と言われるのがとても嫌で、地元や家業から距離を取りたい気持ちが大きくなって、地元を離れたい一心で大学を選んだくらいです。100年以上の歴史がある会社ですし祖父や叔父が町長をやっていたので、当時の自分にとってはそれが窮屈さを感じる理由だったと思います。当時は傘地、服地以外にもマフラー地も織っていて、とても忙しかったから親は家にあまりいないし、当時は父親も怖かったからあまり話すこともせず、興味を抱くこともなかったですね。とにかく地元から離れたくて、学区制だったから近くの高校に通う予定でしたけど、少しでも距離がある富士吉田市内の高校に行くことにしたくらいです。

高校時代になるとファッションに興味があったから、雑誌を買って東京へ買い物に行ったりしていました。それこそ渡小織物の太郎くんは高校の同級生ですけど、彼は超オシャレで。都会のファッションに憧れて、たまに買い物も一緒に行ってたんですよ。そういう体験が地元じゃないところへの意識として高まった時だったかもしれません。ファッションに興味が出たのも「良く見られたい」って思いがどこかにあったのかもしれない。やっぱり『槙田の人間』だからしっかりしてないといけない、みたいな自負というか責任みたいな感覚がどこかにあるような気がしますね。

こっそり準備した、家業に戻る準備。

進路選択はどのように決めたのですか?

とにかく自分が住みたい街にある大学にしようと思って選びました。一番行きたかったのは横浜の大学だったので、そのために頑張って勉強するしかないという気持ちでした。横浜だったら高校時代から好きだったファッションも楽しめますしね!ただ、受験する学部は家業のことをなんとなく意識していたので、経済学部を受験しました。家業には興味が無いと言いつつも、どこかで考えていたんだと思います。両親にも特に進路相談をすることもなく、助言をされた記憶はないですね。弟は建築を学んでいたのですが、そういった専門的なことを学びたいと言っても特に反対もなかったんじゃないかなと思います。ある意味、自由に選ばせてくれていた思います。

大学時代はどのように過ごされましたか?

横浜からだと都心にも電車一本ですぐ出られますし、好きなファッションを存分に楽しんでいました。でも2年生から3年生になるタイミングで身体を壊してしまって、1年間休学して実家で療養したんです。1年で大学には戻って、同級生たちは先に卒業してしまいましたが、横浜生活はとても楽しみました。

就職活動やその後のキャリアはどのように考えていたのですか?

ちょうど就活をはじめるくらいの時期に、大学で仲の良かった友達が実家に遊びに来てくれて、槙田商店を案内したんです。当時は、OEM全盛期で、自社ブランドはまだありませんでしたが、ライセンスブランドで海外のブランド製品も扱っていた時期でした。織機も既に工場に入っていたので、生地を織って、傘づくりもしている現場を見て、友達が『すごい良いことやってるね!』って、とても感激してくれんたんです。

その友達の言葉を聞いて、自分の中で心が動いたというか、ウチの会社ってすごいんだって改めて気付かされました。今思えば、家業を継ぐことをちゃんと意識した出来事だったかもしれません。それでもすぐに家業に入るということはなくて、やっぱりファッションが好きだったので、そういう業界で働くことを考えました。好きなブランドは色々ありましたが、実家にアパレル関係のメーカーから届く段ボールがたくさん積まれていたので、その会社名からいろいろ調べながら就職先を考えました。実際いくつか面接に行った会社も、実家の段ボールに名前があった会社で、就職が決まった会社も、後から知ったのですが槙田商店がけっこうメインで取引きをしている会社でした。

実家の段ボールから就職先を探すのって、すごい探し方ですね!笑

その時はさすがにご両親に相談はされましたか?

いや、この時も相談せず、勝手に進めていました。メインで取引きしている会社に就職が決まって、それを知った父親から『ちゃんと相談してから受けなさい!』と言われたのを覚えています。笑 どういった関係の会社かどうかなんて当時の僕には分からず、どこかで家業につながればという考えだけで気にせず受けてしまっていましたが、父としては自分の息子が取引先に入るなんて、かなりドキドキしそうです。

はじめて入った会社では、どのようなお仕事をされたのですか?

その会社は、傘やマフラー、帽子などのファッション関連の製造販売を行っていて、主に百貨店さんに商品を卸すメーカーでした。本社は京都でしたが、僕が勤務したのは都内の部署で、チームごとに百貨店を担当するルートセールスと言われる業務を担当していました。入社して早々、すごく厳しい先輩にお世話になることになって。毎日、朝から晩まで百貨店回りをしていたんですが、先輩がよく言ってたのが『百貨店の社員よりも早く行って、百貨店の社員よりも遅く帰る』という、今では出来ないような厳しい環境で育てていただきました。

けっこう大変でしたが、とにかく家業に戻るためにここでいろんな経験・ノウハウを積みたいと思っていたので、必死に働きましたね。それに、せっかく働くんだったら、ちゃらんぽらんでは勿体ないので学べることは学びたいという思いで頑張りました。

家業に戻るという目標があったから頑張れてたのですね!

その後はどのような経験を積まれたのでしょうか?

はじめてお世話になったその会社では、約3年働かせていただきました。その後、実はその会社で同期だった妻の佳奈の実家が営んでいる会社のお手伝いをすることになりました。妻の実家は、埼玉県所沢市でブティックを経営していて、私たちがいた会社の商品を仕入れて販売していました。既に結婚を前提にしていたこともあるので、妻の実家の会社を手伝ってから30歳で実家に戻ろうと考えていました。その当時は、ブティックの経営を通して流通や販売など様々なことを学べると思っていたのですが、妻の実家はブティックを軸に多店舗展開をしていて、飲食事業として日本料理店も経営されていたのですが、僕が入ることになった時期にちょうどその日本料理店のマネージャーが辞めることになり、何故か僕にマネージャー職のお話が来たんです。笑

飲食店をされていたのですか!?

あくまでマネージャーですが、お断りもできず未経験でしたが結局2年半務めさせていただきました。それでも、分からないなりに前職の経験が少しでも活かせればと思い、ファッションは季節ごとに商品企画が変わったり、販売方法が変わるのでそういった“売り方”を飲食の現場でも試してみました。でも、元々そういうことをやっていないお店だったので、板前さんに理解をしていただくのに苦労しましたが、板前さんは職人さんで、美味しい食材で美味しい物をつくることに熱量がある。僕の役割は、その熱をどうお客さんの喜びに変えられるかだと思っていました。せっかく働くならと試行錯誤しながら必死でした。

でも自分にとって学びがなかった訳ではなくて、ファッション雑貨メーカー時代は様々な商品づくりには関われましたが、つくったものに対する最終消費者の直接の反応が分からない状態でした。人気の商品とそうでない商品の差が、ちゃんと把握できなかったのです。一方で、飲食の現場では味や盛り付けに対するお客様のリアクションがすぐに分かる。自分たちがその場でアレンジしたことに、お客様がどう反応するのかがとても面白くて、お客様の反応を見ながら良い物をつくるということへの意識が自分の中で芽生えました。この経験が、槙田商店で大切にしている『お客様の反応や声に耳を傾ける、直接顔を見て事業を行うこと』に繋がっています。

自分だからできることを

社会人経験を経て、どのような思いで家業に戻られたのですか?

槙田商店には服地部門と傘部門があり、2年早く家業に戻っていた弟が服地部門に入っていたことと、ちょうど傘部門の人材が不足するタイミングもあり、僕は傘部門に入ることになりました。家業に戻ることを意識しながら働いていた6年間があったとはいえ、織物のことや生産管理のことについては素人だったので、まずは槙田商店の仕事を吸収することに精一杯でした。そして、東京で向き合ってきた仕事と地元での仕事の仕方にギャップもあり、良くも悪くもコミュニケーションや意思疎通に試行錯誤を繰り返していました。でも、1年目はとにかく仕事を覚える、織物のことや製造のことを学ぶことに必死でした。ちょうどリーマンショックが起きた2009年に家業に戻ったこともあって、景気の波をかなり実感しました。槙田商店の場合は服地部門の方が景気の影響を受けやすくて、少しずつ仕事の数が減ってきているのを感じていたんです。傘部門はというと、そこから1年くらいして同じように仕事が減って来た。その時に、下請けの厳しさや何かがあった時に身動きが取れなくなる怖さを感じました。

そこで、はじめて自社で販売出来るオリジナル商品を作ろうという話をさせてもらったんです。そこから自社ブランドを開発する流れが生まれました。

威信をかけた自社ブランドの開発

自社製品をつくるということは、社内としてはスムーズに意思決定できたのでしょうか?

自分と企画・デザインの担当、そして社長とで動いていたこともって、自社ブランド「槇田商店」を立ち上げる方向では決定したのですが、正直今までにない動きや流れをつくろうとしていたので、あまり良い顔をしていない従業員もいました。過去に自社で織った生地を傘にして近場の道の駅やイベントで安価な値段で販売していたことがあったんです。会社の隅でも、そういった傘を販売していたこともあって、そんなところに数万円の傘を並べても売れるわけないでしょみたいな感じで言われたりもして。僕達としてはきちんと自社の商品を作るなら、我々がお付き合いしているブランドさんの販売価格に近い価格帯の商品になるような計画を練っていたので、売り方や価格に対する悲観的な意見もかなりありました。

でも、これまで自分が百貨店をはじめ販売の現場を見てきた経験、営業としてその道のプロたちと仕事をしてきた感覚では、槙田商店の傘なら売れるという自信がありました。織物を使って作る傘は必然的に価格が上がりますが、それでも品質の良さを感じて買ってくださるお客様がいらっしゃる実感がありました。僕がこれまで製造を担当していたブランドはデザイン重視のものづくりでしたが、自社の商品であれば槙田商店の技術力を活かした企画デザインが出来るので、そこにも可能性があると感じていたのです。今となっては、槙田商店としての大事なターニングポイントになる決断だったと思います。

槙田商店としてこの判断が取れたポイントはどんなところにあったのでしょうか?

あくまで僕の視点ではありますが、まずは、社長がそういったチャレンジに前向きであったこと。やはり、社長を説得したり、その気になってもらう必要があれば時間もかかりますしエネルギーも必要だったと思うので、同じような動き出しができたかどうか分かりません。あとは、社内に企画・デザイン担当の部門と製造部門が揃っていたことで、リスクを最小限に抑えながら新しいチャレンジができたと思います。どちらかでも社外に外注となっていたら、できなかったチャレンジだったと思います。

自社製品を販売するにあたりどのようなチャレンジがありましたか?

いきなり大きな売上は狙わずに、少しずつ販売実績を積んでいきました。山梨県が主催する都内での販売会に参加させてもらったり、県外での催事などに参加してみて売れる実感を少しずつ感じていました。その時期に、富士吉田・西桂産地の織物事業者が集まって企画していたヤマナシハタオリトラベルの催事が立川のエキュートで開催されて、見に行ったんです。自分たちと同じように自社の商品をつくっている織物事業者が、すごく素敵な販売会をしていて羨ましく思いました。その次の販売会が新宿伊勢丹であると聞いて、当時リーダーをしていたテンジンファクトリーの小林さんにぜひ参加したいです!」とお願いして、参加させてもらいました。槙田商店の中で一番高価な商品が二重張りの傘で、当時32,000円で売っていたのですが、ヤマナシハタオリトラベルとして参加した伊勢丹での販売会でその傘が売れたんです。他の商品もけっこう売れて、場所と売り方次第でウチの傘は売れると、その時に実感しました。そういった実績や販売現場の様子を社内全体に共有をする中で、当初出ていた悲観的な意見もなくなっていって、自社ブランドのポジションが高まっていったように思います。

自社商品の販売は、お客様の競合商品をつくることになりますが、問題はなかったのでしょうか?

もちろんそこは一番気を遣いました。たとえば、お客様の商品が並んでいる百貨店の店舗には槙田商店の商品を並べないこと、価格もお客様の商品を下回らないように設定するなど、色々な条件をご理解いただいてチャレンジさせてもらっています。

これからの槙田商店を担う6代目として

やっぱり一番は人材だと思います。織物や傘を作るうえで外部のブランドやデザイナーとのやりとりが多く、企画を担当する社員が直接取引先との窓口になることがありますが、それがウチの強みでもあると思っています。デザインだけではなくて、デザインしたものを先方と擦り合わせるところまで担える人材を増やすことが、会社として強化していきたいポイントです。先方からも営業をはさまず具体的なコミュニケーションが取れることでやりとりがスムーズになるとか、やりやすさを感じていただいているとは思っています。お客さまとの対話ができる企画部門を持ち続けることが、これからの槙田商店にとって大切なことの1つです。今、社内の企画・デザインの中心を担ってくれている社員があと数年で定年退職を迎えるのですが、仕事の振り分けなどは人材を育てるという意識で気をつけながらやってくれています。

あとは、今現在は営業と生産管理担当が一体になってるのですが、営業に関してはより力を入れなければならないことだと考えています。売上ベースで考えると、自社商品づくりと服地のOEMを伸ばしていくために、企画部門と製織部門の基盤を整えることが重要ではありますが、この2つを伸ばすためにも営業部門への注力、人材配置が大切だと思っています。これからはそれぞれの社員さんがやりたいことを声に出せる環境を整えたいし、それを実現できるようにする役割を自分が担っていると思っています。そういった力がある社員さんたちだと思っているし、個々の力や個性が発揮されることにとても可能性を感じているので、槙田商店をそういった会社にしていきたいと強く思っています。

最後に、6代目としてこれからの槙田商店に対して楽しみにしていることはありますか?

槙田商店でつくる良いものをきちんと知っていただける場づくりや機会をつくっていくことです。手前味噌ではありますが、槙田商店で作っているものは本当に良いものだと思っています。だからこそ、自信を持って良いものを良いものとして見ていただける場や機会を作りたい。最近は弊社の傘を見に足を運んでくださるお客様も増えているのですが、今の自社ショップだと100%満足はしていただけていないと思います。そういった人たちのためにも、満足していただける場所づくりは絶対にやりたいんです。あとはもっとグローバルに出て、自社の商品や織物の可能性を広げていきたいと思っています。

ありがとうございました!10代の頃に抱いていた槙田商店ブランドに対する感情を乗り越えて、6代目として新しい槙田商店をつくっていく想いをしっかりお聞きすることができて僕も楽しみになりました!